Entretien avec un utopiste forcené

Si la paresse squattait les urnes…

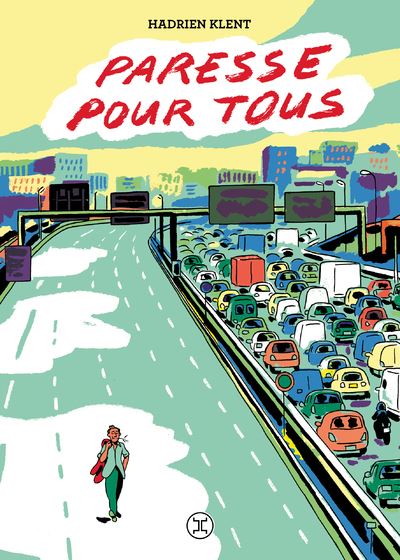

Il y a des bouquins qui forcent le lecteur à se décaler – que l’on partage ou pas leurs bases de départ, ils forent des appels d’air. Il en va ainsi de Paresse pour tous (Le Tripode, mai 20211), ouvrage signé du mystérieux Hadrien Klent. Son postulat : à la présidentielle 2022 se présente un certain Émilien Long, économiste adepte de la réduction drastique du temps de travail, auteur d’un essai sur Le Droit à la paresse au XXIe siècle, et globalement radicalement hostile aux passions tristes gouvernant le monde politique. Un type qui pourrait être un pote, un camarade de randonnée ou de discussion avinée, et qui déballe ces questions que le champ politique s’évertue à considérer comme farfelues alors même que la planète brûle.

« Pourquoi pas [...] lancer une candidature [...] qui soit celle de cette vision-là de la société, s’interroge ainsi l’apprenti candidat au début du texte. Une société qui refuse le productivisme, qui refuse la destruction de la nature, qui refuse la fuite en avant. Une société où les gens peuvent respirer, dans tous les sens du terme : respirer un meilleur air, un air moins chaud, moins pollué, et respirer parce qu’ils ont du temps en dehors du travail, pour vivre. »

Et Hadrien Klent de dévider cette pelote, à la fois évidente et inimaginable : une candidature vraiment désirable, entraînant dans son sillage un bouleversement drastique du champ politique. On n’est pas obligé d’y croire. On peut se montrer sceptique ou même carrément hostile. Mais l’exercice force en tout cas à la réflexion, avec en guise d’accompagnement de nombreuses banderilles habilement plantées dans l’actualité :

« “Prenez soin de vous.” Cette expression s’est imposée en quelques jours – pourquoi ? Pourquoi un temps d’épidémie serait-il le seul moment où il faudrait prendre soin de soi ? Pourquoi avant c’était “bonne journée”, “bon courage”, et à cause d’un virus on doit prendre enfin soin de soi ? Pourquoi ne pas tout le temps prendre soin de soi, des autres, de la planète où l’on vit ? »

Alors voilà, Monsieur Klent, on ne vous remercie pas de nous forcer à parler élections dans un journal à ADN anar. Mais on avait très envie de lancer un dialogue. Le voilà donc, mitonné entre deux siestes.

***

Ton roman et son personnage principal se revendiquent de Paul Lafargue et de son Droit à la paresse (1880). En quoi ce texte reste-t-il d’actualité ?

« Plus encore que le texte, c’est le principe qui est d’actualité. Le droit à la paresse était très actuel en 1880 à l’époque de Lafargue où le capitalisme machiniste tournait à plein régime ; très actuel en 1930 quand l’économiste Keynes s’adressait à ses petits-enfants ; très actuel aussi en 52 après le début de notre ère, quand Sénèque écrivait De la brièveté de la vie ; et évidemment très actuel aujourd’hui. Ce qui est séditieux, c’est de refuser que le travail soit le centre de la vie et ce, à quelque époque que ce soit : ce que cette formule de Lafargue a de très malin, c’est d’inverser la logique traditionnelle. Ce n’est pas offrir le droit au travail qu’il faut, mais le droit à la paresse, c’est-à-dire au temps libre, à la connexion réelle entre chaque individu et sa vie. Je partage l’agacement de Lafargue contre toute une gauche qui mettait (et qui met encore) en avant le travail comme outil de libération, d’émancipation. L’émancipation ne se fera jamais dans le cadre du salariat ! Et il faut arriver à se déprendre de cette idée qu’on est ce qu’on fait dans le champ social : on est, heureusement, bien plus qu’une fonction ou qu’un métier. On est multiple, et le rôle de la société ce devrait être d’organiser la possibilité du déploiement de cette multiplicité. D’où le pari du roman, qui est de proposer une réduction radicale du temps de travail : trois heures par jour maximum, comme chez Lafargue et comme chez Keynes – le reste, comme le dit Émilien Long, c’est pour la vie ! »

On est en même temps dans le champ de l’évidence et dans celui de l’utopie, tant ce n’est pas dans l’air du temps. Exemple entre mille, le macroniste Stanislas Guerini vient de bramer : « Il faut travailler plus longtemps, c’est le sens de l’histoire. » Et cette idée est tellement installée que plus grand monde n’ose l’ébrécher – même dans notre « camp ». De là à véritablement s’y attaquer, il y a un gouffre... Pourquoi cette frilosité généralisée sur le sujet ?

« Je pourrais expliquer cette frilosité en posant une question un peu plus large : pourquoi, alors qu’il y a plus de pauvres que de riches, plus de salariés que de patrons, plus de gens ouverts que de racistes, plus de gens drôles que de gens sinistres, eh bien pourquoi la richesse, le patronat, le racisme et la sinistrose squattent non seulement nos médias, mais aussi nos imaginaires ? Rien de très nouveau sous le soleil, évidemment, mais quand même : le fait d’utiliser les “armes” de l’ennemi pour se construire son schéma de pensée est un véritable problème. Penser le travail productif comme cadre de nos existences, être un peu affligés quand quelqu’un décide de “refuser de parvenir” (c’est-à-dire ne pas avoir le bon boulot et le gros salaire que ses études lui promettaient) ou tourne le dos à une position sociale enviée (y compris un artiste qui en a marre de gâcher sa vie en n’arrêtant pas de produire de nouveaux objets culturels), vouloir que nos enfants se déterminent par le travail qu’ils vont devoir trouver (sans comprendre que c’est une part très minoritaire de l’ensemble de l’arc de la vie), et ainsi de suite : nous sommes tous, peu ou prou, coupables parfois de ce collaborationnisme au petit pied.

Quant au sens de l’histoire, tel qu’on le voit actuellement, il montre une chose : que la durée de la vie s’allonge. Là-dessus il n’y a pas de doutes : mais pourquoi de ce fait incontestable on devrait déduire qu’il faut allonger le temps travaillé au cours d’une vie ? Il y a plein d’autres choses qui vont, actuellement, dans le sens de l’histoire : par exemple les grands patrons et les détenteurs de capital sont de plus en plus riches – on pourrait donc dire, avec ni plus ni moins de rigueur que la personne que tu cites : “Il faut plus taxer les riches, c’est le sens de l’histoire.” Ce que j’essaie de montrer dans le roman, c’est qu’il y a une réalité indéniable : la productivité n’a cessé d’augmenter, et les richesses aussi. On aurait pu décider (on pourrait toujours !) d’affecter différemment les gains de productivité : ne pas être plus riches (plus de biens de consommation, plus de loisirs, plus de bouffes au resto, etc.), mais moins travailler. Et quand tu parles de “notre camp”, il faut quand même parler des résistants, et notamment rendre hommage à CQFD qui avait fait un très bon dossier sur le thème de la fin du travail il y a quelques années ! »

Oui, on est des adeptes revendiqués de la paresse telle que tu la définis… Mais il y a une chose qui nous différencie de ton personnage : la plupart des camarades bricolant ce journal ne croient pas vraiment aux élections, encore moins présidentielles. Comment arriver à concilier ce cirque vicié voué à perpétuer l’existant et l’espoir d’un changement radical ?

« Je savais bien que tu allais finir par mordre ! On arrive au fameux point Godwin de CQFD : la démocratie c’est du caca ! Élections piège à con ! Émilien Long social-traître ! Dans le livre, j’affronte évidemment cette question, et notamment dans une scène où mon personnage donne une interview à une série de revues ou collectifs situés entre l’extrême gauche et l’ultragauche (CQFD, évidemment, mais aussi Lundi matin, Panthère première, Actuel Marx et Pièces et main-d’œuvre). En gros, les intervieweurs lui font comprendre (comme tu le fais) que c’est sale, la politique “traditionnelle”, et qu’il n’aboutira à rien en se présentant aux élections. Sa réponse est tout à fait celle des bons vieux réformistes : en gros, il y a deux façons de faire bouger le système. Soit de l’extérieur, et jusqu’à présent ça n’a pas réellement marché en France (sauf par petits à-coups sporadiques), soit de l’intérieur et, quoi qu’on en dise, on a un système électoral qui reste ouvert et non truqué – ce qui n’est pas rien non plus. Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de bourrage d’urnes ni d’assassinat ciblé de candidats en France pour une présidentielle...

C’est par contre un système sociologiquement fermé, puisqu’il est peu probable de se retrouver candidat à la présidentielle quand on travaille dans un abattoir ou un Ehpad. D’où le fait que j’ai choisi un personnage qui est normalien, prix Nobel d’économie, donc “légitime” dans le champ politique traditionnel – sauf que, malgré ce parcours qui devrait le pousser à nourrir la bête libérale, il décide de renverser la table et de faire du droit à la paresse un programme électoral. C’est une utopie, évidemment, mais à mes yeux pas moins attirante que d’autres... En tout cas, j’espère que, si demain il y a un programme de cette radicalité-là dans le champ électoral, vous ne l’enverrez pas balader au motif que ce n’est pas une révolution telle qu’elle est classée selon vos critères à vous... Quant à voir ce qu’une utopie peut donner après une élection, ça, tu le verras dans le tome 2 ! »

Mais là où cela semble vraiment utopique, c’est que ces idées soient débattues publiquement. Pas qu’une candidature autre émerge, mais que la décroissance ou la réduction drastique du temps de travail soient discutées réellement, sans étouffoir, et rivalisent, par exemple, avec l’épouvantail insécurité. Comme si on avait totalement perdu la bataille des affects et des imaginaires. En ce sens, L’An 01 de Gébé a fait à mes yeux plus pour la vraie écologie que n’importe quelle candidature verdâtre. Et je me dis que c’est pour ça que tu as choisi le champ de la fiction, parce que ça peut plus « peser » qu’un essai...

« Là-dessus on va être totalement d’accord. D’une part, en effet, cette défaite générale est assez dingue : qu’on n’entende qu’à peine des voix décroissantes dans le monde “mainstream” (médias, élections, etc.) alors que, d’un autre côté, de plus en plus de médias et de responsables politiques sont d’accord pour alerter sur le fait qu’on va droit dans le mur, c’est assez incompréhensible. Comme si un discours officiel était : on fait n’importe quoi, mais surtout continuons ! Au moins, pendant les Trente Glorieuses, le discours officiel c’était : ce qu’on fait c’est génial, alors continuons. Mais maintenant, on a le sentiment de l’échec sans pour autant vouloir de quelque façon que ce soit changer le moindre iota. D’où un mouvement du type des Gilets jaunes qui, à mes yeux, souligne l’impossibilité dans laquelle se trouve notre société, notre époque. Tout va mal, y compris la contestation : des gens dans des SUV low cost mais suréquipés réclament de payer leur essence moins cher2... Là, on est très très loin de l’esprit de L’An 01 ! Et donc, oui, bien sûr, évidemment, certainement, sans le moindre doute, L’An 01 est un livre (et un film) de salubrité publique, hyper politique tout en étant hyper poétique. Typique des années 1970, où il était plus facile d’être contre le système en restant joyeux. À ce propos, il n’est pas anodin de rappeler le lent ramollissement des candidatures écolos aux élections présidentielles : en 1974, René Dumont était un furieux (prônant l’“arrêt de la fabrication des automobiles dépassant 4 CV”, c’est-à-dire de toutes les bagnoles sauf les plus petites) ; en 1981 Brice Lalonde était un engagé (défenseur d’une “société moins productiviste” et de “l’économie souterraine de bricolage”) ; en 1988 Antoine Waechter était un politicien (“ni droite ni gauche”...). En trois élections on était passé d’une utopie flamboyante à un piteux tour de piste électoraliste. Et donc, dans mon roman j’imagine un Émilien Long qui marche sur les traces de Dumont tout en ayant les compétences de [l’économiste Thomas] Piketty. Pour répondre enfin à ta question, oui,s le champ de la fiction permet de déployer très bien tous ces enjeux anti-productivistes dans un monde qu’on aimerait être le nôtre, là, tout de suite, alors qu’un essai aurait tendance à rappeler pour la énième fois que le travail et la consommation occupent trop de place dans nos vies sans savoir vraiment comment dépasser ce constat... »

« J’espérais que ce confinement serait un temps de remise en question du productivisme », dit Émilien Long. Face à la grosse probabilité que ce type de crise se répète, est-ce qu’on peut imaginer qu’il en naisse des conséquences positives, notamment dans notre addiction aux technologies ? C’était d’ailleurs en partie le thème de ton précédent roman, La Grande Panne (Le Tripode, 2016), qui résonne étrangement avec l’actualité récente...

« Honnêtement, je ne crois pas que ces crises-ci suffiront à faire changer les gens... Il y a ce truc un peu particulier de l’espèce humaine, qui est une grande qualité et un grand défaut : sa plasticité. Elle a pu se passer de smartphone pendant des millénaires. Et depuis que le smartphone est arrivé, il lui semble indispensable – et s’il disparaissait demain, l’humanité s’en passerait à nouveau très bien. Mais, problème : le smartphone est là, pour le moment. Le Covid a semblé faire vaciller plein de certitudes, mais en fait non : pendant deux mois, les gens ne sortaient qu’une heure par jour, désinfectaient leurs chaussures, ne voyageaient plus. Fin du confinement, réouverture des frontières, vaccination : tout le monde repart comme si de rien n’était ! Ce que je veux dire, c’est qu’aucune addiction ne s’arrêtera toute seule : les nouvelles technologies disparaissaient pendant La Grande panne, mais elles sont revenues en même temps que le courant électrique ! Demain, si cinq centrales nucléaires pétaient en France, passée la sidération, les survivants s’organiseraient et reconcevraient une vie dans un monde apocalyptique. Donc il faut raisonner dans la situation du présent : qu’est-ce qu’on peut faire maintenant, aujourd’hui ? Moins travailler, moins consommer, moins se fermer aux autres, oui, ça on peut le faire. Donc il faut le faire – sans attendre la crise ou la non-crise. C’est pour ça que j’ai un peu de distance devant les discours messianiques de certains militantismes : on attend quelque chose qui va changer le monde. Mais ce n’est pas quelque chose, ce n’est pas un moment, ce n’est pas un épisode : c’est nous, tout de suite, qui devons changer le monde. Car, comme le dit Émilien Long : nous sommes le monde ! »

Extrait : en marche avec l’âne Bourrichon

« Il fait moins quatre degrés, un peu de neige tombe avec douceur. L’âne Bourrichon avance mollement – il fait la gueule.

— Il fait la gueule, je t’assure, lance Émilien.

— Mais t’inquiète pas pour lui : il en a vu d’autres, répond le Baron.

Ils partagent tous les trois cette marche lente sur la petite route départementale 174 qui mène de Peyrelevade, là où le Baron a sa ferme, à la commune de Saint-Setiers, 285 habitants, dont la maire, Jacqueline Labarre, est une vieille communiste chaleureuse et dynamique – du moins c’est ainsi que le Baron l’a décrite à Émilien, qui ne la connaît pas encore.

Ils partagent cette marche à trois, mais les deux humains ont de gros K-way à capuche qui les protègent des intempéries. Et surtout, ils n’ont rien de plus à faire que marcher, alors que l’âne Bourrichon, lui, doit en plus tirer la roulotte sur laquelle un magnifique paresseux suspendu a été peint à côté des mots “Émilien Long 2022” [...].

L’âne Bourrichon et la roulotte de campagne sont dépassés par un SUV gris. Émilien et le Baron regardent le véhicule, rutilant, orgueilleux, faramineux, bruyant, qui, en quelques secondes, a déjà disparu de leur champ de vision.

— Parfois je me dis que ça va être impossible, cette articulation entre utopie et réalité, soupire Émilien. Cette équation à je ne sais combien d’inconnues.

— Bien sûr que ça va être impossible, répond le Baron. Mais tu te souviens de la phrase : ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.

— Sauf que moi je sais que c’est impossible.

— Mais non ! Tu sais que c’est difficile, mais tu crois, au fond, tu crois que c’est possible. Sinon on ne serait pas là. À marcher sous la neige pour aller chercher la toute première promesse de signature de maire... Pourquoi depuis le début tu es capable d’y croire, à ton avis ?

— Pff... Honnêtement je n’en sais rien. Sans doute parce que je suis un peu mégalomane sur les bords.

— Tu es certainement mégalo. Mais on ne se lance pas dans une entreprise aussi difficile simplement parce qu’on est mégalo. Ce qui s’est passé, c’est que justement, avec ton sacré cerveau furieux, tu as réussi à poser les termes d’une équation qui peut être résolue. L’utopie, oui. La réalité, oui, aussi. Les deux ensemble. »

Cet article fantastique est fini. On espère qu’il vous a plu.

Nous, c’est CQFD, plusieurs fois élu « meilleur journal marseillais du Monde » par des jurys férocement impartiaux. Plus de vingt ans qu’on existe et qu’on aboie dans les kiosques en totale indépendance. Le hic, c’est qu’on fonctionne avec une économie de bouts de ficelle et que la situation financière des journaux pirates de notre genre est chaque jour plus difficile : la vente de journaux papier n’a pas exactement le vent en poupe… tout en n’ayant pas encore atteint le stade ô combien stylé du vintage. Bref, si vous souhaitez que ce journal puisse continuer à exister et que vous rêvez par la même occas’ de booster votre karma libertaire, on a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos tatas et vos canaris, achetez nous en kiosque, diffusez-nous en manif, cafés, bibliothèque ou en librairie, faites notre pub sur la toile, partagez nos posts insta, répercutez-nous, faites nous des dons, achetez nos t-shirts, nos livres, ou simplement envoyez nous des bisous de soutien car la bise souffle, froide et pernicieuse.

Tout cela se passe ici : ABONNEMENT et ici : PAGE HELLO ASSO.

Merci mille fois pour votre soutien !

2 Une vision des Gilets jaunes pour le moins partielle que ne partage pas CQFD. L’équipe a d’ailleurs publié un bouquin sur le mouvement aux éditions du Chien Rouge, Péage Sud, de Sébastien Navarro, qui ne roule pas en SUV. [NDLR]

Cet article a été publié dans

CQFD n°200 (juillet-août 2021)

Trouver un point de venteJe veux m'abonner

Faire un don

Paru dans CQFD n°200 (juillet-août 2021)

Par

Illustré par JMB

Mis en ligne le 10.07.2021

Articles qui pourraient vous intéresser

Dans CQFD n°200 (juillet-août 2021)

Derniers articles de Émilien Bernard

- <

- >