Loi de santé : Poussée de fièvre chez les carabins

« Il faut le redire : la philosophie politique qui sous-tend l’instauration de la franchise médicale conduit à terme à l’implosion d’une protection sociale solidaire à laquelle les Français sont très majoritairement attachés. » On est en 2007. À la tête de l’entreprise France, Sarkozy vient d’annoncer son projet d’instaurer des franchises sur les médicaments, soins et transports sanitaires.

Dévorée par son trou, la Sécu menace de sombrer : aux malades d’écoper ! Dans un communiqué de juin 2007, le Parti socialiste prévient qu’il « s’opposera résolument et avec la plus grande rigueur à un projet injuste et dangereux ». Une élection présidentielle plus tard, le même PS nous pond une énième loi de santé. L’abrogation des franchises médicales passées à la trappe, il nous promet, par la voix de sa ministre de la Santé Marisol Touraine, un nouveau pas de géant vers l’accès aux soins pour tous : le tiers payant généralisé (TPG). En 2017, fini l’avance des frais chez le toubib. Mis au pied du mur, les médecins généralistes hurlent leur mécontentement. La réforme leur promet de belles tracasseries administratives, sommés qu’ils seront de jongler avec les quelque 600 complémentaires santé pour récupérer leurs honoraires. Pis, cette reprise en main de la médecine de ville par l’État (les médecins ne seront plus payés par leurs patients mais par la Sécu) réchauffe les braises d’une vieille guerre que l’on croyait définitivement froide : le syndicat des médecins spécialisés en ORL et chirurgie cervico-faciale (Snorl) mobilise ses troupes contre « la soviétisation de la médecine française ».

Manifestations, grève de la carte Vitale, journée santé morte : le petit peuple regarde la grogne des blouses blanches avec une distance proche de l’indifférence. Dans les sphères dites progressistes, on nous serine déjà qu’un bel acquis social est en voie de confection. Progressiste, le docteur Christian Lehmann le serait à moins. Infatigable pourfendeur des franchises médicales, ce généraliste de Poissy (Yvelines) vient de publier sur son blog un texte dans lequel il explique que cette énième réforme de la santé sert avant tout les intérêts des assureurs privés. « Depuis une vingtaine d’années, les complémentaires veulent, à l’instar des caisses primaires, accéder à un lien direct avec les professionnels de santé pour récupérer les données des consultations, nous précise-t-il. Ça, c’est le nœud politique du problème. »

Santé publique et bénéfices privés

D’année en année, le chiffre d’affaires des complémentaires santé ne cesse de gonfler : trente-quatre milliards d’euros pour le solde de l’année 2014, montant inversement proportionnel au désengagement de l’Assurance maladie dans la prise en charge des soins médicaux. Au chapitre des relations incestueuses entre assurances privées et Sécurité sociale, rappelons que Frédéric van Roekeghem, formé chez AXA, a lessivé l’Assurance maladie pendant une bonne décennie et que Malakoff Médéric, poids lourd de l’assurance santé complémentaire (3,49 milliards), est dirigé par un certain Guillaume Sarkozy. Rappelons aussi cette récente sortie d’Étienne Caniard, président de la Mutualité française qui, fin 2014, salivait la main sur le cœur : « Lorsque le tiers payant sera généralisé, ce sont plus de onze milliards d’euros qui seront ainsi avancés pour permettre à tous, notamment aux plus précaires, de ne plus renoncer aux soins […]. Avant de dévoiler la future mise au pas : Il est indispensable que nous ayons une relation directe et privilégiée avec les professionnels de santé que nous finançons ». Parallèlement, les assureurs privés ne ménagent pas leur lobbying pour engranger la part du gâteau que constituent les données de santé. L’article 47 de la nouvelle loi prévoit la création d’un Système national des données de santé. Malgré quelques garde-fous (anonymat, accès restreint, etc.), cette tentaculaire banque de données suscite déjà pas mal d’inquiétudes, surtout si l’on suit la pente de nos puissants voisins libéraux : au Royaume-Uni et aux USA, l’open-data (accès public) des données de santé a été lancé en grande pompe. Le rapport de la commission Open data en santé, rendu à Touraine en juillet 2014, assure que notre pays tient là le moyen de « rester compétitif en matière d’accueil d’entreprises du champ de la santé ». On appelle ça « la démocratie sanitaire ».

Face à cette lame de fond, le TPG serait « l’instrumentalisation d’une pratique vertueuse et sociale en guise de paravent d’une politique antisociale », selon Christian Lehmann. « Mettre en place le TPG, à la demande des mutuelles et des assureurs, sans donner aux médecins les moyens de le gérer, et en le conditionnant à l’autorisation préalable de prélèvement des franchises sur le compte bancaire des assurés, atteint un niveau de cynisme que même Sarkozy n’aurait pas osé. »

À coup de cinquante centimes ou un euro, les franchises ne seraient récupérées sur le dos des patients qu’à partir de quarante ou cinquante euros en fin d’année. « Or, si tu prélèves à des gens malades cinquante euros sur les médicaments, cinquante euros sur les consultations, trente euros sur les transports sanitaires, non seulement certains n’auront plus de quoi bouffer, mais d’autres vont se retrouver interdits bancaires. Au gouvernement, ils n’en ont rien à foutre de l’accès à la santé des pauvres. C’est ça qui est dramatique. Ces gens qui n’ont à la bouche que l’accès aux soins ne sont même pas capables de ce minimum de jugeote. Au lieu d’aider les médecins qui pratiquent déjà le tiers payant pour les affections longue durée, pour les enfants, etc., ils conditionnent l’accès au tiers payant au prélèvement des franchises. Avec cette réforme, cette gauche de gouvernement sera responsable d’une souffrance sociétale majeure, comme l’a été la droite avec les franchises. »

Le malade : coupable et responsable

Dans le camp conservateur, l’opposition au TPG fait du malade impécunieux un équivalent du chômeur-canapé cher à Laurent Wauquiez. La médecine « gratuite » serait la porte ouverte à la déresponsabilisation du malade. En septembre 2013 déjà, Le Quotidien du médecin s’adressait à ses lecteurs et leur rappelait les premières raisons de la détestation du TPG recueillies sur son site Internet : « Il y a celle de la dévalorisation de l’acte médical – “Ce qui ne coûte rien ne vaut rien”, explique l’un d’entre vous –, celle de la surconsommation de soins annoncée, que l’on peut apparenter à un syndrome “services d’urgences” – “Puisque c’est gratuit, allons-y gaiement !1” » « Je fais du tiers payant, poursuit Christian Lehmann, et je vomis cet argument comme quoi le tiers payant inciterait les patients à la surconsommation des soins comme aujourd’hui la CMU par exemple. Toutes les études faites sur ce sujet ont prouvé le contraire : une fois passée une première période où les patients n’ayant pas eu accès aux soins “rattrapent” les soins indispensables, l’utilisation du système de santé est la même. Le problème, ce ne sont pas les patients, mais les financeurs privés qui veulent mettre la main sur la médecine de ville. » Faux progressistes et vrais réacs s’entendent à merveille pour agiter le hochet tour à tour racoleur et repoussoir de la médecine « gratuite ». Pour Lehmann, la vérité serait à chercher du côté des cobayes : « Le seul endroit où le fromage est gratuit, c’est dans la tapette à souris. »

1 Le Quotidien du Médecin, 30/09/2013.

Cet article a été publié dans

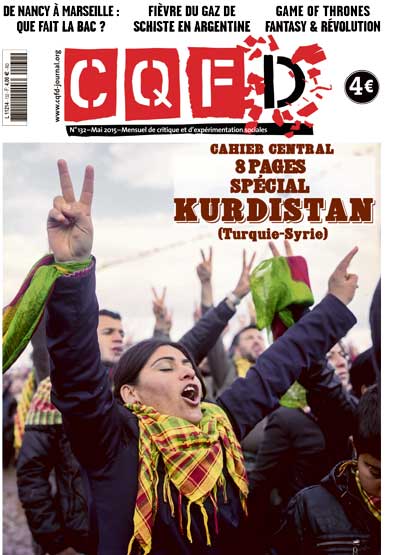

CQFD n°132 (mai 2015)

Trouver un point de venteJe veux m'abonner

Faire un don

Paru dans CQFD n°132 (mai 2015)

Par

Illustré par L.L. de Mars

Mis en ligne le 07.06.2015

Dans CQFD n°132 (mai 2015)

Derniers articles de Sébastien Navarro

9 juin 2015, 21:10, par el médico loco

Salut

Bon, 2 choses : d’abord, je suis choqué qu’un journal d’exception comme le vôtre parle encore de "trou de la sécu" sans mentionner que ce déficit n’est pas lié à des excès de dépenses mais à un défaut de recettes (en très gros, les malades "consomment" à peu près l’argent qu’on a prévu de dépenser mais les patrons -avec leur allègement de "charge" pour relancer l’emploi- au premier rang desquels se trouve l’état (depuis quand l’armée ne verse plus ses cotis’ et où vont les taxes sur le tabac et l’alcool par exemple ?) ne donnent pas leur part aux recettes). Donc moins d’argent que prévu rentre dans les caisses qui versent autant que prévu = trou (oui, c’est un peu gros mais je ne vais pas faire une analyse experte dans un commentaire).

L’autre : il existe en France des centres de santé qui ont une obligation légale de tiers payant, et une vision progressiste de la santé où les patients sont responsabilisés (voire responsables sans qu’on leur demande bien souvent) alors même qu’ils ne font pas d’avance de frais (ce qui ne veut pas dire qu’ils ne payent pas puisque l’argent de la sécu comme celle des complémentaires, c’est le nôtre !)

Bon et puisque j’y suis et que jamais 2 sans 3, laissons les détruire la sécu, avant guerre, avant que les communistes armés pour la Résistance n’imposent aux Gaullistes (armés parce que) que la sécu soit une affaire gérée par l’Etat, ben les ouvriers disposés en France d’environ 3000 caisses de sécu autogérée recensées (plus toutes celles constituée par une population qui avait le sens de la solidarité et n’avait pas besoin de se dire pour agir). Si les médecins respectaient leur serment, y’en aurait pas besoin de la sécu, surtout pas de la CMU, mais peu parmi eux ont un sens moral de la parole donnée...

10 juin 2015, 21:46, par PdV

Intéressant, cette histoire de caisses de sécu ouvrières...

Mais qu’est-ce qui te fait penser qu’elles se recréeraient de nos jours ?

Est-ce que ce ne sont pas plutôt les assurances privées qui sont au taquet, ou plutôt en embuscade, en train d’espérer en bavant que la Sécu s’ouvre le ventre, d’abord de haut en bas, du bas de l’abdomen jusqu’au diaphragme, puis de gauche à droite, en n’oubliant pas de tourner le sabre du côté tranchant, ça fait moins mal, qui attendent donc, de lui prêter une main secourable et d’abréger ses souffrances en lui tranchant la tête d’un beau coup de sabre, d’un geste vif, prompt et presque invisible aux yeux de celui qui n’est pas habitué à la guerre ?

12 juin 2015, 14:22, par el médico loco

Ben oui, suis bien d’accord que les caisses complémentaires (mutualistes ou ouvertement privées) sont comme charognards aux aguets en attendant que le Capitalisme triomphant torde le coup à la sécu, ce qui est plus simple aujourd’hui qu’il n’existe que qlq caisses de sécu. Et qu’elles sont prêtes depuis longtemps puisque la dérive en leur faveur commence avec la création du ticket modérateur (dès 1945) et surtout son extension en 1986 (Loi Seguin qui supprime l’exonération dans certaines conditions)

Oui, mais. Des expériences sont déjà en cours, dans d’autres géographies et d’autres calendriers que celui du shitstème.

Et ce n’est pas parce que les charognards sont là à guetter la mort qu’il faut refuser la vie et s’interdire de recréer. Certes, 70 ans environ d’oubli de l’autonomie et d’abandon à l’abondante générosité de Papa l’Etat laissent quelques traces sous forme d’habitudes et de confort dans la résignation. Mais nos ancêtres et d’autres nous ont montré le chemin. Alors qu’à cela ne tienne...

Je vous promets des nouvelles mais nous réfléchissons aux moyens de nous affranchir d’un système moribond pour assurer une santé de qualité. Première étape à l’automne, l’ouverture d’un centre de santé coopératif dont je tais l’endroit pour ne pas griller les cartouches qui nous seront utiles face à l’hostilité des ARS et autres conseils de l’ordre des médecins. Ici et maintenant, des humains, hommes et femmes, vieux et jeunes, travaillant ou pas, s’organisent pour recréer les conditions acceptables pour une santé solidaire !

A bientôt donc, comp@s !

13 juin 2015, 10:42, par PdV

La Sécu, ce n’est pas "la générosité de papa l’Etat" (d’ailleurs, en ce qui me concerne, l’Etat n’est ni mon père, ni ma mère, faut arrêter de fumer des herbes de Provence). C’est une partie de mon salaire que je raque tous les mois, mais ça me va, car c’est pour tout le monde. Tu entends : pour tout le monde.

Après, Mad Doctor fait ses expériences pour passer de la mort à la vie, c’est super. L’adresse du centre de soins solidaire (qui recueille les clochards) ? Market Street. Dans le film, ça se finit sur une île, plutôt mal. C’est une série B...Mais bon, ce n’est que du cinéma. Suerte, maboul tubib.

14 juin 2015, 13:09, par el médico siempre loco

Ché bien que l’argent de la sécu est le nôtre, cette part de salaire que nous mettons tou/TE/s de côté chaque mois et à laquelle les patrons étaient sensés apporter leur part avant de glisser sémantiquement vers la notion de "charges" pour faire accepter l’idée de ne plus participer à la solidarité. Et tout comme les patrons ont réussi leur tour de passe passe, la propagande étatique et des lobbys médicaux (libéraux) et pharmaceutoques a réussi à convaincre une majorité de la populasse avilie à l’idée que c’est un truc étatique, que les salariés des caisses sont des fonctionnaires, que tout ça coûte cher, et finalement préparer tout le monde à la suppression des caisses aux profits d’assurances privées (fussent-elles mutualistes).

Connais pas market street, mais le projet dont je parle est porté par des habitants d’un quartier de cette ville où j’exerce, et est ouvert à toutes et tous. Dans un autre calendrier et une autre géographie, ce projet tend à proposer, comme dans le système de soins des caracoles zapatistes, que les populations définissent leur santé et les moyens d’y accéder, les professionnels étant au service d’objectifs définis par celles et ceux qui font appel à leur connaissances. Et quelques soient les rôles et places de chaque, nous sommes motivé-e-s pour que ça ne finisse pas !o)-... ou bien.

La chance se cultive, rien ne tombe du ciel comme ça (enfin, si la pluie en autres !) .

Rendez vous à l’automne !

14 juin 2015, 13:14, par el médico loco

J’oubliais. Moi non plus, je ne vois pas en l’Etat mon père, mais plutôt un ver solitaire voire une masse grouillante d’oxyures ! Mais là encore, nombreux sont nos CONcitoyens qui piaillent la becquée, veulent plus que le reste de la nichée mais chient dans le nid en pestant contre la figure parentale de l’état... Dans l’humanité adolescente, le français n’est ni l’aîné, ni le cadet, mais il est loin d’être le dernier à ne pas s’émanciper comme un adulte.

Comprend qui peut !

adéu

14 juin 2015, 20:25, par PdV

Sans doute grisé par l’audace de ton projet et par l’énergie que tu dois déployer pour le mener à bien, tu t’emportes dans tes considérations qui, sans doute, le dénaturent et en masquent la générosité initiale.

Au sujet de la propagande patronale, par exemple, on se demande ce qui te permet d’affirmer ainsi sans ambages que cette propagande aurait abouti à une victoire incontestable. D’une part, et malgré de nombreux accrocs (CSG, machin Aubry-Fillon entre autres), la Sécu avec son fameux "trou" tient le coup, et fonctionne, bon an mal an, à peu près correctement. D’autre part, sa nécessité fait encore à peu près consensus, malgré un pilonnage idéologique quotidien : le Medef bouillonne. Avec l’école, les assurances privées, c’est ce qui présente les meilleurs rapports de retour sur investissement.

Autre exemple de ton cru, les caracoles zapatistes. Magnifique exemple. La nécessité absolue de s’organiser soi-même dans un des pays les plus inégalitaires du monde, où on te laisse te vider de ton sang à l’entrée d’un hôpital si tu n’as pas de carte bleue. Oui, sauf que le système médical français ne fonctionne pas comme ça, même si le marché y a sournoisement fait son entrée, comme partout depuis trente ans.

Enfin, la "populasse avilie", celle des "cons" qui "piaillent la becquée mais chient dans le nid"...d’un seul coup, on change de ton, on se croirait moins dans CQFD que dans "Rivarol" ou chez Rebatet, avec le populo avachi par le pastis et avili par les congés payés, toute cette haine de la masse et de ses bas instincts. Cette scie n’est pas nouvelle. Certes, la solidarité en acte réclame des hommes et des femmes libres. Mais je doute qu’elle s’accommode longtemps de ce type de discours. Et c’est drôle, mais d’un seul coup, ton projet me semble beaucoup moins porté par l’esprit de la première Internationale que poussé par l’idéologie libertarienne à la mode. D’un côté, l’aspiration à l’universel et à l’égalité. De l’autre, le rejet de l’universel et la participation à l’entreprise-communauté comme horizon indépassable.

D’ailleurs, l’idée que les patients définissent eux-mêmes le service qu’ils attendent nous fout là-dedans directement. Ce type d’idéologie, qui nous vient de l’OCDE, a déjà infesté l’éducation, avec les "apprenants qui définissent leurs objectifs d’apprentissage". Et je dirais pour ma part, pour terminer plus généralement, que tout ce qui met en opposition autonomie et égalité sans prendre le temps de résoudre la contradiction ainsi posée doit être rejeté comme nocif.

Market street n’était qu’une allusion au titre d’un nanar des années 40 dont j’ai cru tiré ton pseudo, "The mad doctor of market street", mais une allusion qui devient du coup pas si aléatoire que ça.